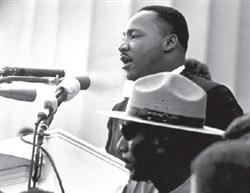

| | 馬丁·路德·金恩在華盛頓特區發表演講〈我有一個夢〉。(相片來源/維基) |

|

【編按】本文為《以愛制暴的人權鬥士:馬丁路德金恩博士》一書導讀,內容精實豐厚,極富公共神學省思,特以連載三期方式與讀者分享。 不仰賴立法者的善意,也就是應當主動出擊。實踐上,這意味著「公民不服從」是一種必要,畢竟,美國南方各州自19世紀70年代起即明文制定了種族隔離法,即使在20世紀60年代仍奉行美國最高法院於1896年所確立的「隔離但平等」(separate but equal)種族關係法律原則。金恩這一場演講成了奮鬥方向的宣示,正如同年12月3日的另一場演講當中,他說: 我們必須繼續法律主義,藉由立法來奮鬥。有人聲稱,種族融合僅能藉由教育才可能成功,畢竟道德這種事立法也沒用。……單靠教育或立法都不夠,是應該立法加上教育。……法律不能讓一個人去愛,這是宗教和教育該做的事,但法律可以阻止一個人動用私刑(處死黑人)。 公民不服從本身是一種透過故意違反特定的法律,來要求改變該法律或其他法律的一種政治抗爭。金恩有他獨到的理解,值得進一步推敲。 此刻必須指出的是,金恩持有一種等級制的律法概念,如同一般憲政國家皆以憲法為最高法律,其他的法律都必須源自憲法,且不得牴觸憲法,否則無效。只不過,他認定的法律位階包括了「上帝律法」的存在,且位階高於憲法。從他1963年的《伯明罕監獄來信》(Letter from Birmingham Jail)之中,我們可確認他的想法根植於基督教的「自然法」傳統。 基督教自然法傳統可追溯回聖奧古斯丁所言,「不正義的法根本不算法律」(An unjust law is no law at all),但最清楚的闡釋者則公認是人稱「天使博士」的聖多瑪斯(Thomas Aquinas),根據他的理解,一切律法可分為:一、永恆法(Eternal law),亦即上帝的存在及其意志本身,包括大自然界的運作所仰賴的上帝旨意,科學家習慣稱之為「自然定律」的一切;二、神定法(Divine law),也就是上帝透過啟示告訴人類的律法,例如聖經中的「十誡」;三、自然法(Natural law),亦即人類可透過上帝賜予的良心與理性──人類「天性」(nature)的最初設定──所推論出的道德規範,是為神恩的一部分;四、人定法,也就是人類社會按其需求與傳統所制定的法律。 據此思想傳統,不論條文細項為何,一切律法都與上帝的愛有關。創世本身出自於愛,永恆法支撐著人類得以享受神愛的世界之運作。神定法之所以為人所知,乃因上帝憐憫人類理性本身的不足。上帝透過創世與啟示完成上述兩種法,但人必須因著恩典來追求道德並據此制定法律,且實際制定出的法律不得違背道德良知,否則不正義,更不能違背載於聖經、不隨時空改變的道德真理。是故,人定法是位階最低的法。 金恩的獄中來信直接援引上面奧古斯丁的話,並以納粹政權的法律為例,解釋了何以政府制定的法律不一定正義;同理,美國的種族隔離法之上亦有不得違背的上帝律法和自然法。不只如此,金恩更進一步主張: 任何提升人的價值與人性尊嚴的法,就是正義的法。任何貶低人格的法,都不正義。所有種族隔離的法令都不正義,因為那扭曲了靈魂,且毀了帶有上帝形像的人格。這些法令讓隔離主事者享有一種錯誤的優越感,也讓被隔離的人接受一種錯誤的自卑感。 至此,金恩的使命再清楚不過。他意圖改革美國的憲法與法律,使之彰顯上帝的愛、耶穌的登山寶訓,讓人和解,恢復人與人之間應有的關係。奠基於此的公民不服從,目的是愛,也是正義。過程中的苦難則是「救贖」──其意義如同耶穌所說:「你們不要以為我來是要廢除律法和先知;我來不是要廢除,而是要完成」。 5.結語:一手拿《聖經》、一手指向《美國憲法》的先知 從1955年12月5日聯合抵制蒙哥馬利公車算起,直到1968年4月4日遇刺為止,金恩積極參與公共事務的時間雖然只有12餘年,卻堪稱20世紀美國民權運動史最絢爛的一頁。而他的關懷也從美國南方種族隔離政策逐步擴展至北方城市貧困問題,再到全國性政治與經濟不平等,最後更將視野放大到全球性貧富差距,和越戰所涉及的國際性不平等。當然,期間承受了各種難以想像的苦難。事實上,那一次在廚房迫切禱告、將自己完全交託在上帝手上之後,不到3天就有一顆炸彈丟到他家的門廊,所幸無人受傷。但他終究是遇刺身亡。 金恩常說:「不該受的苦是一種救贖(unearned suffering is redemptive)。」但並未進一步釐清這話的意涵。或許,那意味著自己因為受苦而與耶穌的心更貼近,或者因此而彰顯出一個有尊嚴的黑人之樣貌,又或者,唯有承受不該受的苦才能喚醒社會的良知,整個社會因此重獲和解甚至成就了愛與正義。不過,猶記前文提過的「天國八福」,緊接在後的是底下兩節: 人若因我辱罵你們,逼迫你們,捏造各樣壞話毀謗你們,你們就有福了。應當歡喜快樂,因為你們在天上的賞賜是大的,在你們以前的先知,人也是這樣逼迫他們。 如果說,看見社會的不義並願意為了改革而受苦甚至犧牲,就是「先知」的標誌,那金恩也當之無愧了,且他在多數人心中的形象也的確如此。 值得一提的是,所謂的「先知」(prophet)並非如同中文字面意思所示,指涉一個提前他人或整個社會知道某件事情即將發生的人;那是預知未來,握有水晶球的算命人士或許也能。但,基督教脈絡底下的先知並非如此。唯有上帝所差遣的人才是先知。當耶穌說祂不是來廢除律法與先知的時候,他指的是這一種先知。 神學家凱思琳.凱溫妮(Cathleen Kaveny)指出,金恩堪稱現代以來最傑出的一位耶利米式先知。進一步解釋,耶利米是猶大國滅亡之前最黑暗時代的一位先知,多次出現在舊約聖經,也被稱為「淚眼先知」,奉上帝的差遣傳道,卻因忠言逆耳而飽受折磨。當代基督教政治神學奠定人約翰.尤達(John Howard Yoder)曾區別「大衛式」(Davidic)與「耶利米式」(Jeremianic)兩種猶太國度的想像:前者是在一塊土地上建國,立國王,後者則持續流浪,上帝耶和華是他們唯一的王。 近年來關於19世紀美國廢奴運動史的研究,許多學者注意到了廢奴倡議者之間共享一種特殊的「政治修辭」類似耶利米的風格,其特色在於使用上帝的話語來進行道德控訴,進行方式不採縝密的邏輯推論,而是指出惡的無所不在,讓人看清楚世界的墮落,並喚醒人(先祖)曾和上帝立下的聖約(covenant)。凱溫妮認為金恩的政治演說正是承襲了此風格,其最著名的〈我有一個夢〉(I have a dream)無疑是經典之作。 根據凱溫妮的分析,金恩在這場演說中依序提及:一、過去歷史上的某個神聖約定;二、具有現實根據的控訴;三、按照律法來做出最後的結論。而實際出場的次序也就是《美國憲法》,黑人普遍遭受的不平等待遇,以及律法與現實之間的差距。此外,凱溫妮也強調耶利米風格容或不同的表現方式,而金恩特殊之處在於,首先以社會整體的成員自居,再以受害族群的身分進行控訴,最後指向一個充滿希望的未來。 就形式與元素而言,上述的分析與前文提過的《伯明罕監獄來信》如出一轍。閱讀金恩的書信或演說稿,我們幾乎閉上眼睛即可看到一位左手拿著聖經,右手指向《美國獨立宣言》與《美國憲法》,嚴厲控訴憲法的承諾與黑人的實際處境之落差。惟,幸運的是,金恩終究不是親眼看見自己國家走向滅亡的耶利米。他流過眼淚,也飽受苦難,但他的演說最後喚醒了無數美國人的良心,讓曾經是新世界清教徒眼中「應許之地」的美國再次走向正軌。 金恩或許不是偉大哲學家或神學家,但正如神學哲學家提摩西.傑克遜(Timothy P. Jackson)所說,他是一位比起哲學家或神學家更能回應時代所需的人。一位等候與神同工、致力於改善社會的先知。(完) 文章與圖片來源:<台灣教會公報>第3437期 |